通院グループ訓練

当院における“通院プログラム”について

リハビリ科第二

部長

青木 重陽

脳外傷などの後天性脳損傷を被った方の場合、歩行や日常生活動作が自立したにも関わらず高次脳機能障害の影響により社会参加が困難になる方が多数います。このような方には、従来のリハプログラムだけでは問題は解決しないということが言われてきました。

脳外傷のリハに関して我が国よりも先進している米国では、30年以上前からこういった方々に対してグループ訓練が有効であるという報告がされてきました。そして近年、我が国でもこのようなグループ訓練の機運は高まってきており、幾つかの報告も見られるようになっています。

当院では、全国に先駆けて、平成13年より脳外傷などの方のために通院グループ訓練「通院プログラム」(以下通称「通プロ」)を行ってきました。このプログラムについて、紹介をさせていただきます。またこの通プロはこれまでの経過の中で、グループの目的やアプローチ方法について検討を重ねながら実践してきており、2018年にプログラムの対象者・目的・構成等を一新し、現在の形になりました。

1 プログラム利用者

「通プロ」は、平成13年9月に第1期が始まり、年2回のペースで運営してきました。令和7年3月現在、第42期まで開催し、これまでに計248名の方が利用されてきました。

現在通プロを利用される方は当院スタッフからの推薦制の形をとっており、

- 脳外傷などによる高次脳機能障害があり、外来での継続的な訓練を必要としている方

- 移動および日常生活は自立し、社会参加を目的としている方(麻痺が顕著ではない方)

- グループ対応により様々な情報提供を行うことが望ましいと判断される方

- 障害学習に必要な最低限の認知能力を有する方

といった点を必要条件としています。これらの条件をある程度クリアしており、リハビリテーションの段階的にも参加が適当と思しき方の中から、メンバーの検討を行っています。なお、プログラムの性質上、言語的なやりとりの中で学習していく場面がどうしても多くなるため、失語症の強い方や言語的理解力に課題がある場合、参加が難しい可能性があります。

利用者は1クールごとに4~6名で構成され、先ほどの条件を踏まえたうえで、医学的評価、神経心理学的評価、職業能力評価、社会的評価などを受けた候補者の中から決定されます。ただしグループですので、先述した要素だけでなく他候補者との相性や、集団適応の程度等も加味したうえで決定しています。人数については6名で運営しておりましたが、Covid-19の感染拡大防止対策の観点より、4名に人数を減らし、一部形式を変更、オンラインセッションを併用する形でプログラムを運営するといったことも経験しました。

2 プログラムの構成

-

コーディネーターセッション -

「通プロ」は、障害学習を目的としたプログラム構成となっています。ただし高次脳機能障害の特徴の一つである、「自身の状態を正確に認識することが難しい」といった点が障害理解を進めていく上では課題となることも多くあります。そのため、障害学習を進めるためには単なる知識の伝達とならないように、楽しくて参加したくなるような工夫や自身の状態に気づくための工夫、安心して参加できる環境づくりや心理面への配慮などを意識したプログラム構成を考えています。

プログラムは週2日、1日2~3時間で構成され、現在は4ヶ月間を1クールとして行っています。人に得手不得手があるように、気づくためのきっかけとなるポイントは1つとは限りません。利用者が自身の状態を認識しやすくなるように、様々な場面や活動を提供するようにしています。具体的には、「学びから気づく(座学)」、「身体から気づく(身体活動)」、「活動から気づく(日常場面を想定した活動)」、「人との関わりから気づく(他者とうまく付き合う・自分の気持ちをコントロールする体験)」という4つの視点です。このような様々なアプローチを医師・PT・OT・ST・公認心理師・職能指導員・運動指導員・SWがそれぞれの専門的な視点に基づいてプログラム提供を行っています。これらの様々な活動を通して、自らの状態への理解を深めると同時に、ほかの利用者やスタッフの様子を見聞きする中で、自身の状態とうまく付き合う方法(=ストラテジー)を考えたり試したりできるような場面づくりをしています。

このように高次脳機能障害を知識として「知る」だけでなく、様々な経験を行う中で自らの高次脳機能障害に「気づく」こと、さらにストラテジーを「身につける」ことを目指しています。ただし、4か月という期間の中でこれらのことすべてを達成することは難しく、またこのループは一度行えば終結するわけではありません。今後の生活の中でこの一連の行程を繰り返して行うことで精度を上げていくことが重要です。通プロをきっかけに、この流れを習慣化し、実生活の中でもこの一連の行程を活用できるように支援していきます。

3 転帰

-

-

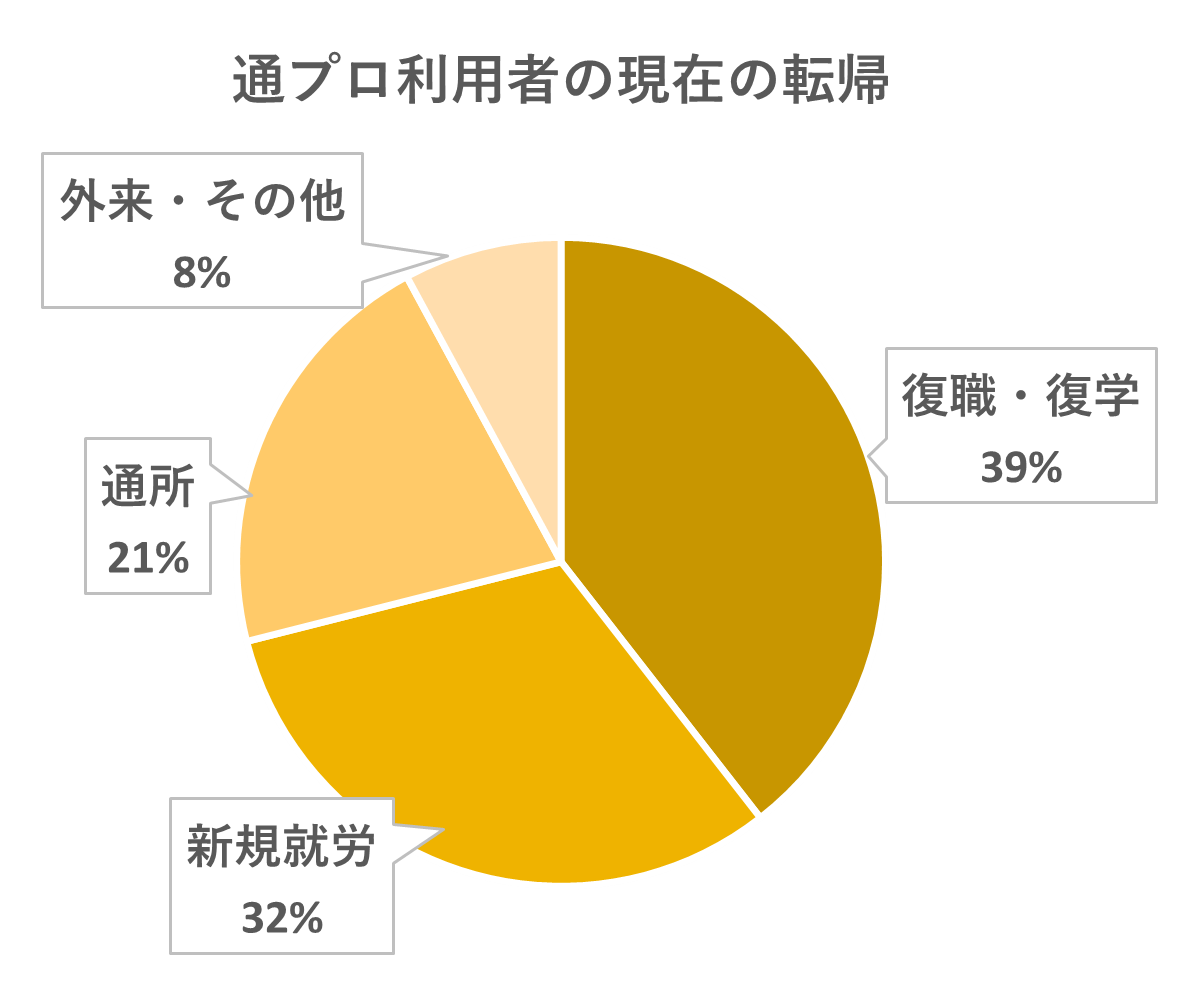

最後に、プログラムを刷新した2018年度以降にプログラムを利用された方のうち、終了後1年以上経過した方の現在の転帰を示します。39名のうち、就職(障害者雇用・就労継続支援A型利用を含む)・就学をされている方は28名(71.8%)、通所訓練を利用されている方が8名(20.5%)、外来通院を継続されている方が3名(7.7%)という結果でした。

当プログラム利用者のADLがほぼ自立しているという点など、母数に偏りがあるため単純な比較は難しいですが、プログラムを終えた多くの方が就労という目標を達成されてきましたし、その維持をできているケースが大半でした。また、結果的に半数程度の方が新規就労・復職を問わず障害者雇用を選択されていることが分かりました。

4 今後に向けて

グループ訓練を行うにあたって、いくつか注意しておかなくてはならないことがあります。

特に注意すべきと考えていることは、障害理解の向上に伴うリスクの問題です。御自分の状態に気付き、それを認め受け入れるということは、かなり辛い出来事です。当プログラムでは必要に応じて個別に面談を行う等の対応をしてきましたが、それでも症状への認識が強まったことで、プログラム途中で中断せざるを得なかった方がいらっしゃいました。

当院における後方視的検討によれば、就職できた方ほど病識が高いという結果がみられています。この結果からも、病識の向上は就職することや就労を維持していくためには重要な要素ですが、気づくことによる落ち込み、抑うつ状態になるリスクがあるということに対して配慮が必要です。その意味では、退院後すぐではなく少し社会に触れて幾つか失敗体験もされたことのある方の方が病識は向上しやすく、受け入れやすいという面もあるように感じています。

グループで行う「通プロ」には、グループへの適性がある方の場合、従来の個別訓練では得られない大きな効果があると感じています。スタッフもプログラムの特性を正しく理解し、その効果が最大限となるように今後も取り組んでいきたいと考えています。

5 通プロの参加

通プロの参加を御検討いただける方は、当院の職能科を中心とした検査を受けていただくことをお勧めしています。詳しくは、高次脳機能障害相談支援コーディネーター(046-249-2602)までご連絡ください。