神経内科

診療を担当する医師により専門領域が異なります。以下の医師の紹介をご参照ください。

担当医師 糠澤 達志(副院長)

専門領域

神経・筋疾患の患者さまにとって在宅療養に向けて必要なリハビリテーションを行います。

ギラン・バレー症候群、多発性硬化症などで回復期にある方、パーキンソン病、脊髄小脳変性症など神経難病の患者さまで訓練が可能な方を対象に入院リハビリテーションを主としてお受け致しております。

神経・筋疾患の治療は当科において、リハビリテーション治療はリハビリテーション科医師の指示のもとに行っております。

-

- 副院長

- 糠澤 達志(ぬかざわ たつし)

- 専門資格

- 日本神経学会専門医

担当医師 瀧澤 俊也(脳神経センター長)

専門領域

脳卒中、パーキンソン病、脱髄疾患、認知症、頭痛など神経内科全般の診療を行います。東海大学医学部神経内科主任教授在任を含めて42年間の診療実績と経験を生かし、神経内科診療とリハビリテーションを並行して行い、多くの患者さんのニーズに貢献致します。

-

- 脳神経センター長

東海大学名誉教授 - 瀧澤 俊也(たきざわ しゅんや)

- 所属学会

- 日本脳卒中学会(名誉会員、元理事、脳卒中治療ガイドライン2021編集委員)、日本神経学会(元評議員)、日本内科学会(元評議員)、日本脳循環代謝学会(名誉会員、元理事)、日本脳血管認知症学会(評議員、元理事)、日本認知症予防学会(評議員)、International Society for Cerebral Blood Flow and Metabolism: Member、Frontiers in Neurology: Editorial board member

- 資格

- 医学博士

- 日本神経学会専門医、指導医

- 日本内科学会認定医

- 日本脳卒中学会専門医、指導医

- 日本認知症予防学会専門医

- 脳神経センター長

診療状況

1)Dr to Dr連携による脳血管障害患者の早期入院(脳神経センター長)

私は脳神経センター長として、脳神経センター設置要綱に則り多くの県民に良質なリハビリ医療を提供出来る様に発症早期の入院を受け入れるべくDr to Dr入院体制を構築しました。すなわち、従来のルートのように入院審査会や事前外来面談を行わず、直接急性期病院の主治医から電話ないしメール連絡を受け、即日入院を決定し、ベット調整ができ次第直接入院して頂いております。

a) 瀧澤主治医のDr to Dr入院患者 (依頼:電話ないしメールで直接依頼を受けた日)

| 患者数 | 依頼から入院までの期間 | 発症から依頼までの期間 | 発症から入院までの期間 | |

|---|---|---|---|---|

| 令和4年度(6ヶ月) | 16 | 8.7±4.6日 | 14.4±10.7日 | 23.5±14.1日 |

| 令和5年度 | 48 | 8.7±3.9日 | 19.7±14.1日 | 29.2±16.2日 |

| 令和6年度 | 60 | 8.5±4.2日 | 18.6±15.4日 | 28.4±19.8日 |

b) 瀧澤主治医患者全体 (令和4年10月〜令和7年3月までの全ての入院、Dr to Drを含む)

| 総入院患者数 | 依頼から入院まで | 発症から依頼まで | 発症から入院まで | 入院日数 |

|---|---|---|---|---|

| 214名(月平均7.1名) | 8.6±4.1日 | 18.4±14.2日 | 28.0±17.6日 | 76.2±43.3日 |

c) 神奈リハ全体の入院とDr to Dr入院(瀧澤主治医)との比較

| 平均決定日数 | (受付日から決定日まで) 平均待期日数 |

(受付日から入院日まで) 平均入院日数 |

自宅復帰率 | |

|---|---|---|---|---|

| 令和4年度 | 9.8日 vs 2.0日 | 15.5日 vs 5.9日 | 98.4日 vs 88.7日 | 86.0% vs 68.8% |

| 令和5年度 | 9.2日 vs 3.4日 | 15.2日 vs 7.6日 | 96.5日 vs 82.3日 | 79.0% vs 72.9% |

| 令和6年度 | 7.1日 vs 3.1日 | 13.1日 vs 8.5日 | 76.6日 vs 74.9日 | 83.6% vs 83.3% |

各カラムの左:神奈リハ全体の入院(整形外科を除く, 瀧澤主治医を含む) vs. 各カラムの右:Dr to Dr入院(瀧澤主治医)

上記のごとく、従来の入院経路と比べて入院待機期間の半減により発症早期のリハビリが開始でき、急性期病院からリハビリ病院までの全体の入院期間を短縮出来ています。

さらに発症早期のリハビリ転院は、以下のごとき利点があります。

- 急性期病院(東海のみならず聖マリなど)の医師の負担軽減・ベッド稼働率上昇に繋がります。

- 入院時は亜急性期管理や合併症などへの全身管理が求められるものの、発症早期から重点的リハビリを開始することにより退院時に高いFIM改善効果が得られます。

- 予期せぬ病状悪化・急変時には東海大学病院への即時転院受け入れが可能であるため、安心して診療・リハビリを継続できます。

- 個々の患者にとって、急性期・回復期全体での入院期間短縮・医療費軽減が得られます。勿論、国にとっての医療費軽減に寄与します。

現在、東海大学医学部付属病院脳神経内科/脳神経外科/リウマチ内科、徳州会湘南大磯病院脳神経内科、聖マリアンナ医科大学脳神経内科の4施設の診療責任者と緊密な連携をとり、全身合併症の有無にかかわらず発症早期から患者受け入れております。発症早期のリハビリ転院の実施は公的医療機関の責務であり、今後は対象施設を増やして更なる入院待機期間の短縮を進めます。

2)パーキンソン病患者さんの定期リハビリプログラム

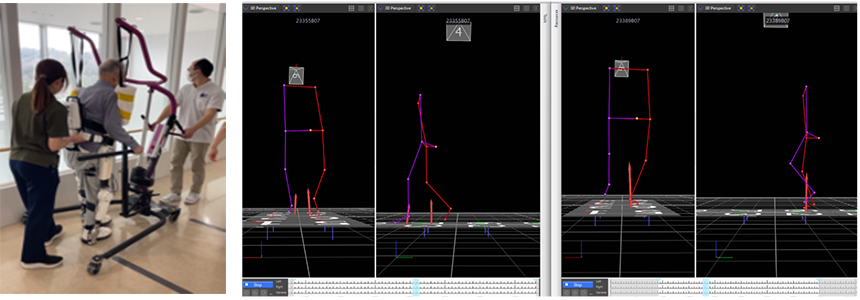

パーキンソン病患者さんの定期リハビリプログラムを開始しています。具体的には、1ヶ月間の入院中に個別に、リハビリのみならず、栄養士の指導、薬剤師による服薬指導、医師による病気の説明プランを用意し、3〜6ヶ月毎にこの入院を繰り返し、長期的な機能改善を図る予定です。とくに当院の特徴として、パーキンソン病Yahr 3〜4の歩行困難を有する患者様に対してもサイバーダイン社のHAL®を活用して歩行リハビリを施行しています(下図左参照)。さらに従来のPT、OT、STのリハビリに加えてリハ工学(HAL®前後の歩行解析に基づくリハビリ:

下図右参照)、体育(体育館での球技などの個別・集団実技)、心理といったリハビリ専門職種による多角的訓練を実施しています。

パーキンソン病の内科的加療に関しては、最先端の診療を行っております。2023年12月、私はサフィナミドの夕方投与によるパーキンソン病患者さんのモーニングオフの改善効果(日本老年医学会誌、2023;60:390―399)

を報告しております。これに留まらず、病態に応じた抗パーキンソン病薬の適切な加療を行いますので、最先端のエビデンスに基づくパーキンソン病治療をご希望の方は是非ご連絡下さい。

3)他院からの核医学検査の受け入れ体制

他院の核医学検査の実施状況を見ますと、検査実施まで数週間を要すことが多く患者さんの利便性に不都合が生じています。当院では、月火木金に依頼医から神奈リハ(046-249-2220:内線4011瀧澤)へ電話を頂きますと、1週間以内の核医学検査(MIBG、DAT、ECD)を予約し、持参の紹介状を元に火曜・木曜に検査および瀧澤の外来診察を行います(患者さんは1回来院のみです)。且つ、5日以内に CD画像・放射線科の読影結果を依頼医の先生に返送致します。

(この検査は、医療機関の医師からの相談に対応するものであり、患者さん個人からの依頼は受け付けておりません。)

4)神経内科稀少疾患への外来治療

神経内科稀少疾患に対し、薬剤費高額や外来点滴ブースが確保出来ないなどの理由で大学病院でも治療がスムーズに進まない現状があります。当院では、既にNMOSD(視神経脊髄炎)患者2名にエンスプリング(抗IL-6レセプターmonoclonal抗体)、多発性硬化症患者3名にケシンプタ(抗CD20 monoclonal抗体)、EGPA患者1名にヌーカラ(IL-5 monoclonal抗体)を投与しています。近日中に多発性硬化症患者1名にタイサブリ点滴治療導入を予定しています。さらに外来点滴ブースを有効活用して、軽度認知症患者さんへのレケンビ治療3名(レケンビ導入維持認定施設)・パーキンソン患者さんへのヴィアレブの維持管理1名(ヴィアレブ管理認定施設)を実施しています。

5)認知症ケアサポートチームでの院内活動

2025年4月より認知症の患者さんの入院生活をサポートする多職種認知症ケアサポートチームを発足し、認知症の悪化を予防し、身体疾患の治療を円滑に進めることを目指します。

主な活動内容としては、①認知症ケアに関するラウンド(毎週木曜)・カンファレンス(毎月)を実施する(神経内科医、精神科医、認知症看護認定看護師、病棟看護師、心理士、薬剤師、社会福祉士によるチーム)、②認知症ケアに関する院内研修を企画する(年数回)、③認知症の人の環境調整やコミュニケーション方法について病棟看護師と検討する。

対象は認知症高齢者の日常生活自立度III以上の入院患者様で、認知症看護認定看護師・社会福祉士が家族と情報共有を図りつつ、認知症の鑑別検査やBPSDへの対応を含めた治療を実践して参ります。